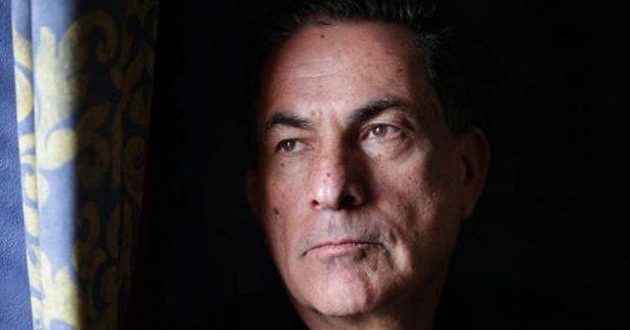

Gideon Levy è un po’ un re filosofo. Seduto nel suo minuscolo giardino in un sobborgo di Tel Aviv, col cappello di paglia che gli nasconde gli occhi scuri maliziosi, c’è però un che di un personaggio di Graham Greene nel più famigerato scrittore di Haaretz. Coraggioso, malinconico, sovversivo – in modo duro ed intransigente – è il tipo di giornalista che o si ama o si odia. I re filosofi del tipo di Platone sono forse necessari per la nostra salute morale, ma non sono buoni per la nostra pressione sanguigna. La vita di Levy è stata così minacciata dai suoi connazionali sol per aver detto la verità; e questo è il miglior premio che un giornalista possa ottenere.

Ama il giornalismo ma è inorridito dal suo declino. Il suo inglese è impeccabile ma a volte si infervora. Ecco un Levy arrabbiato sull’effetto delle storie dei giornali: “Nell’86, scrissi di una donna beduina palestinese che perse la propria bambina dopo aver dato alla luce in un posto di blocco. Provò in tre diversi posti [israeliani], le venne impedito e diede alla luce in auto. Loro [gli israeliani] non le permisero di portare il bambino in ospedale. Lo portò a piedi per due chilometri fino all’Augusta Victoria [ospedale di Gerusalemme Est]. Il bambino morì. Quando pubblicai questa storia – non voglio dire che Israele “trattenne il fiato”, ma fu un enorme scandalo, era coinvolto il governo, due agenti vennero portati in tribunale…”.

Poi Levy ha trovato altre dieci donne che avevano perso bambini ai checkpoint israeliani. “E a nessuno potrebbe importare di meno oramai. Oggi posso pubblicarlo e la gente sbadiglierebbe, quand’anche lo leggesse. [È] totalmente normalizzato, totalmente giustificato. Ora abbiamo una giustificazione per tutto. La disumanizzazione dei palestinesi ha raggiunto un livello di totale disinteresse. Posso dirvi, senza esagerare, che se un cane israeliano venisse ucciso dai palestinesi, otterrebbe più attenzione sui media israeliani che se 20 giovani palestinesi venissero uccisi – senza che abbiano fatto nulla – a colpi di arma da fuoco da cecchini sulla recinzione a Gaza. La vita dei palestinesi è diventata la cosa a meno prezzo. È un intero sistema di demonizzazione, di de-umanizzazione, un intero sistema di giustificazione: “noi” abbiamo sempre ragione e non possiamo mai sbagliare”.

Poi Levy se la prende con la brigata buonista. “Sto parlando dei liberali. Ci sono quelli [israeliani] che sono felici di qualsiasi morte palestinese. I liberal però ti daranno mille giustificazioni per mantenere la propria coscienza pulita e per non essere disturbati – ‘Non puoi sapere cos’è successo lì, non ci sei stato e, sai, puoi vedere solo parte dell’immagine…’. Ed è molto difficile continuare a raccontare queste bugie, questa è la più grande frustrazione. Vedono i cecchini uccidere un bambino che saluta. Lo fanno vedere in tv, cecchini che uccidono una bella infermiera in uniforme. Vedono un 15enne schiaffeggiare un soldato ed andare in prigione per otto mesi. E giustificano tutto”.

Facile intuire perché, non molto tempo fa, a Levy è stata data una guardia del corpo. “Sai, Robert, per così tanti anni, mi hanno detto: ‘Cerca di essere un po’ più moderato… Dì qualcosa di patriottico. Dì qualcosa di positivo su Israele’. Alla fin fine, diciamo e scriviamo ciò che pensiamo, e non pensiamo alle conseguenze. E devo dirti, molto francamente, che il prezzo pagato oggi da un giornalista russo o turco è molto più alto di qualsiasi altro. Non esageriamo. In fin dei conti, sono ancora un cittadino libero ed ho ancora totale libertà: libertà totale di scrivere ciò che voglio, soprattutto grazie al mio giornale – che è così solidale”.

“Sai, il mio editore è forse l’unico al mondo disposto a pagare milioni in termini di disdette per un articolo che ho scritto. A qualsiasi sottoscrittore che è arrabbiato con me direbbe: ‘Sai una cosa? Forse Haaretz non è il giornale per te!’. Dammi un altro editore che parla così. Grazie a lui, ho piena libertà. Dico quel che penso e sento”.

Il che ci dice qualcosa sia su Israele che sull’editore di Levy. Israele non sfugge mai però alle sue stoccate. “La cosa peggiore che stiamo combattendo è l’indifferenza”, dice. “L’apatia – che abbiamo così tanto in Israele. Se riesco quindi a scuotere i lettori in qualsiasi modo, a mandarli fuori di testa, a farli arrabbiare con me, con quel che dico… sai, molte volte penso che se li faccio arrabbiare così tanto, è un segno che da qualche parte nella loro coscienza sanno che qualcosa non va bene. Ci sono però momenti in cui hai paura, specialmente la sera prima in cui [un articolo] viene pubblicato. Mi dico sempre: ‘Non avrò esagerato stavolta?’. E poi, quando lo rileggo, dico sempre: ‘Avrei dovuto essere molto più estremo!’. Penso sempre di non esser andato abbastanza a fondo”.

Nella storia di Levy, il giornalismo ed Israele si intrecciano. Il suo rapporto di odio-amore con l’uno può essere confuso con il suo orrore per il sentiero su cui il suo paese – in cui i suoi genitori sono fuggiti dall’Europa quando era ancora Palestina – ora viaggia. “La cosa che mi manca davvero, le mie più grandi storie provenivano dalla Striscia di Gaza. E sono 11 anni che mi viene impedito di andarci, perché Israele non lascia entrare alcun israeliano, ancorché con doppia cittadinanza. Anche se la aprissero, pochissimi israeliani si preoccuperebbero di andarci. Hamas forse li fermerebbe. È un ordine contro cui i giornalisti israeliani non hanno mai protestato – tranne me. Perché a loro non potrebbe importare di meno – ricevono le informazioni dal portavoce dell’esercito israeliano – perché dovrebbero prendersi la briga di andare a Gaza?”.

Per Levy, invece, è una cosa professionale. “È una perdita molto profonda, perché le storie più forti erano sempre, e sono ancora, a Gaza. Il fatto che non possa essere lì in questi giorni… Voglio dire, mi chiedo sempre: ‘qual è il posto in cui vorresti di più andare nel mondo? Bali?’. E dico sempre la verità. ‘Gaza. Datemi una settimana a Gaza ora. E non ho bisogno di niente di più”.

I blog non hanno la credibilità dei giornali, dice Levy. “Dico però ai giovani – se e quando lo chiedono – di andare avanti. [Il giornalismo] è un ottimo lavoro, una professione meravigliosa. Non volevo diventarlo. Volevo diventare primo ministro. Le mie prime due scelte erano autista di autobus o primo ministro. Nessuno dei due ha funzionato. Sì, è una questione di leadership. L’autista del bus è il leader, dice lui alle altre persone cosa fare. Continuo a dire ai giovani: ‘Non troverete mai una professione del genere, con così tante opportunità. Avete bisogno solo di una cosa soprattutto, dovete essere curiosi’. È una qualità piuttosto rara, molto più rara di quanto si pensi, perché noi giornalisti pensiamo che tutti siano curiosi come noi”.

Il pessimismo oramai è in molti israeliani, nessuno più di Levy. “Guarda, ora abbiamo a che fare con 700.000 coloni [ebrei]. Non è realistico pensare che vengano cacciati 700.000 coloni. Senza la loro completa evacuazione, non si avrà mai uno stato palestinese vitale. Lo sanno tutti, ma tutti continuano con le solite solfe, perché fa comodo – all’Autorità Palestinese, all’Unione Europea, agli Stati Uniti – [dire] “due stati, due stati”. Dicendo così, l’occupazione durerà altri cento anni. Non succederà mai più. Abbiamo perso questo treno, e non tornerà mai più alla stazione”.

Torniamo ai peccati del giornalismo moderno. “Ammettiamolo – è tutto sui social media ora. Il nostro giornalismo sta morendo. Ora basta fare un tweet molto sofisticato. E per farlo, non devi andare da nessuna parte – seduto nella tua stanza, con un bicchiere di whisky, puoi essere molto, molto sofisticato con un certo senso dell’umorismo, e molto cinico. E questo forse è il problema principale. Voglio dire, pochissimi giornalisti si preoccupano davvero di qualcosa, agli altri importa apparire brillanti. Immagino ci siano alcune eccezioni. Non le vedo però né in Israele né in Cisgiordania. Sono attivisti ma non giornalisti. Ci sono molti giovani attivisti, che sono adorabili”.

Levy concorda sul fatto che Amira Hass di Haaretz, che vive in Cisgiordania, sia una sua pari, perlomeno per l’età – ha 65 anni – e “porta davvero il giornalismo ad un livello superiore perché vive con loro. Penso sia davvero senza precedenti: un giornalista che ‘vive col nemico’. Paga anche un grosso prezzo, in termini di minore importanza qui [in Israele]”.

Più volte però il giornalismo va sotto il microscopio di Levy. “Abbiamo alcuni giovani che vanno nelle zone di guerra solo per mostrare il proprio coraggio. Sono stati in Iraq, in Siria, in Iran. Tornano di solito con foto di sé nella reception dell’hotel, o in una sorta di cosiddetto campo di battaglia. Quando andai a Sarajevo nel ’93, ci andai anche per cercare l’ingiustizia. Non sono andato solo per ‘seguire la storia’. Ho cercato la “cattiveria” di una guerra. Penso ci sia stato molto male a Sarajevo. Ho visto cose che non ho mai visto qui – vecchie signore che scavavano nel terreno per cercare radici, perché non avevano alcunché da mangiare. L’ho visto coi miei stessi occhi. Qui, nei territori occupati, non lo vedi”.

I corrispondenti stranieri fanno poco meglio. “Vedo giornalisti, anche adesso, in piedi vicino alla recinzione [di Gaza], giornalisti che possono entrarci – in quei mesi sanguinosi, con quasi 200 vittime disarmate – e stanno molto, molto lontano. Entrare a Gaza ora non è pericoloso per i giornalisti stranieri. Li vedo però, alla BBC – ed anche su Al-Jazeera ogni tanto – dare i propri resoconti da una collina nel sud di Israele. Ricevono dei filmati, ovviamente dai social media, dai giornalisti locali. Non è però lo stesso”.

Come persistente critico di Israele e della malvagità del suo furto coloniale e del suo vile trattamento contro i palestinesi, mi trovo stranamente in contrasto con Levy – non tanto per la sua condanna dei giornalisti, quanto per la sua critica al popolo. I lettori israeliani sarebbero davvero più interessati alla morte di un cane israeliano che al massacro di 20 palestinesi? Sono scarsamente istruiti come sostiene Levy? Ha un po’ dell'”O tempora o mores”.

“Israele sta diventando uno dei paesi più ignoranti al mondo”, dice questo 65enne Cicerone. “Qualcuno ha detto che è meglio mantenere la gente ignorante… Le giovani generazioni non sanno nulla di nulla. Prova a parlare con qualcuno di loro – non ne hanno idea. Le cose più basilari – chiedi loro chi era Ben Gurion, chi era Moshe Dayan. Chiedi loro cosa sia la “Linea Verde”. Chiedi loro dove sia Jenin. Niente. Ancor prima del lavaggio del cervello, c’è l’ignoranza – parte di ciò che sanno è totalmente sbagliato”.

Un cameriere europeo parla meglio l’inglese di un giovane israeliano medio, sostiene Levy. La conoscenza dell’Olocausto e dei viaggi all’estero “è principalmente un’esperienza di viaggio con la loro scuola superiore ad Auschwitz, dove ti viene detto che il potere è l’unica cosa che conta: il potere militare, questa è l’unica garanzia, nient’altro che il potere militare; e che Israele, dopo l’Olocausto, ha il diritto di fare tutto ciò che vuole. Queste sono le lezioni. Nulla che abbia a che fare con la conoscenza”.

Sì, dice il nostro re filosofo, c’è “un ristretto gruppo di brillanti intellettuali”, ma un recente sondaggio ha scoperto che metà dei giovani israeliani riceve un’educazione da Terzo Mondo. Noi – e qui sono incluso nella generazione di Levy – siamo venuti al mondo dopo degli “eventi drammatici”. La Seconda Guerra Mondiale. Nel suo caso, la fondazione dello stato di Israele. I suoi genitori “si sono salvati all’ultimo minuto” dall’Europa.

“Avevamo anche delle valigie storiche sulle nostre spalle, nessun Facebook e Twitter potevano cancellarle. Oggi non ci sono eventi storici, neanche in questa regione. Cosa sta succedendo qui? Niente – tutto è più o meno uguale. Cinquant’anni di occupazione, nulla è sostanzialmente cambiato. Siamo nella stessa struttura… certo, più insediamenti, brutalità e meno la sensazione che la cosa sia temporanea. Ora è chiaro che non lo sia. Oramai è parte integrante di Israele”.

Ho chiesto a Levy se il sistema di voto proporzionale fosse stato fatto per creare governi di coalizione senza speranza. “Abbiamo quel che siamo”, risponde in modo sconfortante. “Israele è molto nazionalista, di destra e religiosa – molto più di quanto si pensi – ed il governo è uno specchio perfetto del popolo. Netanyahu è il miglior conduttore di Israele. È di gran lunga troppo istruito per il paese – ma, nella sua visione, questa è Israele. Potere, potere e potere – mantenere lo status quo per sempre, non credere affatto agli arabi. Non credere in alcun tipo di accordo con gli arabi, mai. Vivere solo di violenza, in un totale stato di guerra”.

Le relazioni con gli Stati Uniti sono facili. “Non credo che la gente sappia quanto Netanyahu detti la politica americana. Qualunque cosa sia decisa ora – UNRWA [l’Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e l’Occupazione per la Palestina], tutti i tagli – viene da Israele. A Trump non potrebbe importare di meno. Pensi che sapesse cosa fosse l’UNRWA prima? Il razzismo è ora politicamente corretto”. Dove sono allora iniziati i problemi? “Nel ’67, lì è avvenuto il peccato originale. Tutto inizia da lì. E, volendo, il 1948 – perché il ’48 non si è mai fermato in quell’anno. Potremmo davvero aver aperto un nuovo capitolo”. Ci sono ancora esempi di grandi uomini, insiste, anche nel mondo post Seconda Guerra Mondiale. Mandela, ad esempio.

Il giornalista più irascibile ed irritante di Israele dice però anche che “forse siamo troppo vecchi e solo amareggiati, pensavamo di essere i migliori…”. All’apice del sua discorso, appena dietro di noi, un enorme gatto bianco salta dalla siepe del giardino in preda al panico, inseguito da un gatto grigio ancor più grande che digrigna i denti e tira su foglie e polvere. Il gatto più piccolo rappresenta i nemici di Levy. E, nonostante i suoi 65 anni, potete indovinare chi mi ricorda il gatto più grande.

Robert Fisk

Fonte: www.independent.co.uk

To see the article visit comedonchisciotte.org

Nessun commento:

Posta un commento